von Kerstin Bamminger | Feb. 6, 2020 | Allgemein, Elternbeziehung, Hilfreich, Leben, Paarbeziehung

Das Zusammenleben in Familien ist oft herzerwärmend, stärkend und unfassbar lehrreich weil man so viel miteinander erlebt, sich aneinander entwickelt und voneinander profitiert.

Familie ist daneben auch ganz viel Arbeit.

Wer übernimmt den Einkauf, wer schaut auf die Kinder, wer geht wann einer Erwerbsarbeit nach, wer wäscht, kocht, putzt, bügelt, wer kauft das Geschenk für den nächsten Geburtstag, wer organisiert den Babysitterdienst?

All diese Dinge lassen sich meiner Meinung in drei Pakete einteilen, die gut ausgehandelt werden sollen. Ein neuer Blick auf Arbeit ist dazu notwendig.

In Beratungen mit Paaren ist das immer ein heißes Thema. Die Aufteilung von Arbeit innerhalb einer Familie. Der größte Stolperstein dabei ist, wie ich finde, eine alte Sicht- und Denkweise, was als „Arbeit“ gesehen wird – und was nicht.

Lange, lange Zeit gab es ganz einfach festgeschriebene Rollen – ein Partner geht arbeiten, der andere kümmert sich um Kind und Haushalt (= die Hausfrau, wie der schöne Name ja sagt). Dieses Modell (Patriarchat) war ja sogar bis 1976 in Österreich geseztlich verankert, und bis zum Jahr 2000 konnten Frauen nicht arbeiten gehen, wenn der Mann damit nicht einverstanden war, weil sie es einmal anders vereinbart hatten.

Bei diesen Jahreszahlen stellt es mir immer wieder die Nackenhaare auf – und gleichzeitig bekomme ich ein klein wenig Verständnis dafür, warum wir immer noch so viel Klärungsbedarf in diesem Feld haben: es ist noch nicht sooo lange her, dass die Uhren ganz anders tickten.

Wir brauchen ein neues Bild von aufzuteilender Arbeit in Familien. Es sind nicht nur zwei Bereiche, sondern drei. Und es ist höchst an der Zeit, dieses Wissen und diese Haltung endlich bei uns allen sickern zu lassen.

PAKET #1: Erwerbsarbeit

Wenn man nicht gerade millionenschwer geerbt hat, ist es üblicherweise erforderlich, dass jemand in der Familie einer Erwerbstätigkeit nachgeht – also den Lebensunterhalt verdient. Wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, in der relativ frei entschieden werden kann, WER diese Aufgabe übernimmt und WIE man sich die Erwerbsarbeit aufteilt. Das gesetzlich festgeschriebene Recht auf Elternteilzeit gilt für Mütter und Väter (!!) und auch Karenzzeiten können geschlechtsunabhängig und recht flexibel in Anspruch genommen werden, was schon mal sehr fortschrittlich ist.

Wäre da nicht der Gender-Pay-Gap, also die tendenziell schlechtere Bezahlung von Frauen (besonders in typischen Frauenberufen), die eine echte Wahlfreiheit einschränken. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Während bei Beamtinnen und Beamten lediglich knapp 4% Einkommensdifferenz besteht, verdienen Arbeiter fast 56% mehr als Arbeiterinnen. Da ist es dann relativ logisch, dass der Mann den Erwerb erledigt, wenn die Frau in der selben Zeit nur die Hälfte seines Bruttojahreseinkommens kassiert. Wer’s nicht glaubt, kann gern bei der Statistik Austria vorbeiklicken.

Zu Erwerbsarbeit in Familien sei auch noch gesagt: derjenige Partner, der diesen gesellschaftlich geschätztenTeil übernimmt, kann das NUR tun, wenn der andere die Care-Aufgaben schultert, der weder ausreichend bezahlt noch anerkannt wird. Was immer also in Familien erwirtschaftet wird, gehört beiden Elternteilen gleichermaßen. Das ist hoffentlich langsam selbstverständlich.

PAKET #2: Care-Arbeit

Unter Care-Arbeit wird jener Bereich verstanden, der mit dem Versorgen und Sich-Kümmern von Familienmitgliedern zu tun hat. Das umfasst zunächst natürlich die eigenen Kinder, später aber vielleicht auch irgendwann die Pflege von älteren Angehörigen, die auch auf die Erwerbsarbeit Auswirkungen hat.

Die Betreuung von Kindern, die ganze körperliche, emotionale und geistige Zuwendung, das Beaufsichtigen, sich beschäftigen ist hiermit gemeint. Der Taxidienst zum Ballet, die Vereinbarung des Kieferorthopädentermins, das Erinnern an die Klavierstunde, die Begleitung beim Üben für das Flötenkonzert, die Fahrten zum Tennistraining, zu Fußballturnieren, Übernachtungsparties (mit vorherigem Geschenkbesorgen), Freunde-Verabredungen, dem Nachkaufen zu kurz gewordener Hosen und T-shirts, gemeinsamen Aufräumnachmittagen in den Untiefen der Spielzimmer, dem Seelentrösten nach der verhauenen Mathe-Schularbeit und eskaliertem Freunde-Streit, dem Pflegeurlaub wegen krankem Kind bis zum Helfen oder Begleiten bei Schulveranstaltungen und CO …. you name it.

Diese Arbeit hat tausend Gesichter. Sie ist täglich variierend und manchmal einschläfernd eintönig. Sie ist nervenaufreibend und kräfteraubend, weil es stets um DAS geht, was vielen wohl das „wichtigste auf der Welt ist“ – um die Kinder (oder später die Pflegebedürftigen). Die meisten von uns wollen das hier wirklich gut machen und strengen sich an. Was zwar belohnt wird – hoffentlich – mit guten Beziehungen, emotionalen Erlebnissen und dem Gefühl ihnen eine „sichere Basis“ bieten zu können. Gesellschaftlich und wirtschaftlich, besonders im Hinblick auf unser Pensionskonto ist die Care-Arbeit aber so gut wie nichts wert.

Dabei basiert das ganze Wirtschaftssystem auf der Tatsache, dass diese Arbeit unentgeltlich (von Frauen) gemacht wird. Think about it.

Wer diese Arbeit in Familien übernimmt, ist verhandelbar. Ich hab ja selbst – und mache es immer noch – den Großteil der Carearbeit gerne übernommen, weil es mir wichtig ist und war, für die Kinder da sein zu können und ich neben dem monetären Wert vor allem den menschlichen geschätzt hab.

Das ändert aber nichts an der Ungerechtigkeit, wenn diese Arbeit im Außen und wirtschaftlich derartig unterbewertet wird. Besonders, wenn wir über Paket #3 zu reden beginnen.

PAKET #3: Haushaltsmanagement

„Moment, das gehört doch zur Hausfrau dazu, wenn die eh nicht arbeiten geht, ist doch klar, dass sie den Haushalt machen muss!“

NEIN. EBEN NICHT. Das ist genau der Punkt, den wir erkennen dürfen: Care Arbeit ist ein Full-Time-Job, und was Energie und Aufwand betrifft jedenfalls einer Erwerbsarbeit (mindestens) gleichgesetzt. Und dann ist da noch der Haushalt.

Wer sammelt die Wäsche, sortiert sie farblich, startet die Waschmaschine, hängt die Wäsche auf, legt sie zusammen, bügelt (wenn unbedingt nötig), wer schreibt auf was eingekauft werden soll, wer geht ins Geschäft, wer räumt zuhause alles in den Kühlschrank, wer räumt auf, plant und kocht das Essen, wäscht ab, wer saugt den Boden, wer putzt das Klo, wer macht die Betten, lüftet am Morgen und so weiter und so fort?

Während junge Paare ohne Kinder, die beide vollzeit erwerbstätig sind, zunehmend ebenbürtig und selbstverständlich diese Aufgaben aufteilen, fällt das oft ungeliebte Ressort bei Familien manchmal automatisch den Partnern zu, die sich um die Kinder kümmern.

Dabei ist es ein eigenes, zusätzliches Paket, das auszuhandeln ist. Zunächst unter den beiden Partnern, später innerhalb der ganzen Familie (je nach Altern und Kompetenz).

Die Fülle an Aufgaben, die ein – sogar halbwegs intakter – Haushalt erfordert ist immens. Wer mehr dazu lesen will, kann mal unter dem Hashtag #mentalload nachschauen.

Es braucht ehrliches Sichtbarmachen dieser Arbeit.

Es braucht öffentliche Wertschätzung dieser Tätigkeiten.

Es braucht ebenbürtige Aufteilung unter gleichberechtigten Partnern.

Arbeit ist unfassbar vielseitig und unterschiedlich beachtet. Jede und jeder von uns kann bestimmte Dinge besser als andere, macht bestimmte Tätigkeiten lieber als andere. Talente, Vorlieben und Wünsche können und sollen berücksichtigt werden in dieser Verteilungsdebatte. Vor allem jedoch erfordert es ganz viel Empathie und dann Organisationstalent, wenn man ebenbürtig, partnerschaftlich und gleichwürdig an diese Sache herangehen möchte.

Wir alle wollen was tun, wir wollen nützlich sein und wollen auch unseren Teil zum Gelingen des großen Ganzen beitragen. Arbeit ist etwas WICHTIGES und GUTES, sie gibt uns Sinn und erfüllt uns auch mit Dankbarkeit. Es kommt halt darauf an:

Auf das WIE.

Auf das WER.

Auf das WANN.

Auf das WO.

Auf das WIEVIEL.

Und wenn diese Dinge gut besprochen sind, ist das WARUM meist viel leichter zu ertragen.

Wir feilen grad (gefühlt) am meisten an Paket #3, wie es schon im Beitrag zu „Wir sind kein Hotel, sondern eine WG“ zu lesen gab.

Wo hängst du am meisten? Und was habt ihr schon passabel ausgehandelt? Let me know 😉

von Kerstin Bamminger | Dez. 6, 2019 | Allgemein, Elternbeziehung, Hilfreich, Leben, Selbstfürsorge

Mütter übernehmen, wenn Familien gegründet werden, oft automatisch und selbstverständlich die Erledigung vieler Haushaltsaufgaben wie kochen, waschen, putzen, einkaufen, aufräumen und so weiter. Im besten Fall werden sie von ihren Partnern ebenbürtig unterstützt, doch Kinder können sich ja als Babies nicht selbst um ihre Wäsche kümmern, aufräumen oder sauber machen. Also geht es gar nicht anders, als das wir Erwachsenen diese Dinge übernehmen.

Bis die ersten Partizipationsversuche der Kinder in Punkto Hausarbeit spruchreif werden, vergehen also ein paar Monate, wenn nicht Jahre. Eine Zeit, in der wir uns gut einüben in Abläufe, Aufteilung von Tätigkeiten und Routinen und es für uns selbstverständlich wird, eine Familie wie ein kleines Hotel zu organisieren. Manchmal Roomservice und Spezialwünsche inklusive, denn den geliebten Gästen soll es ja gut gehen und bei uns gefallen.

So ist es nicht weiter verwunderlich, dass – wenn die „Gäste“ älter werden – Änderungen in der Hausorganisation auf Widerstand stoßen oder selbst den bisher so engagierten Hoteliers ungewohnt erscheinen.

Sensible Störung der Kreise. So nennen wir das in der Beratersprache. Dass wir dadurch ein wenig aus der Bahn kommen, gehört dazu und dass es zunächst ein wenig mehr holpert, wenn wir neue Wege gehen, auch.

In Familien ist die Aufteilung von Hausarbeit oft ein Konfliktpunkt mit potenzieller Sprengkraft. Nicht zuletzt deshalb, weil es immer wieder Anpassungen braucht, um eine altersgemäße und gerechte Verteilung von Aufgaben gewährleisten zu können. Wer also nicht als Hotelpage, Butler oder Zimmermädchen verenden will, legt sich besser rechtzeitig ein paar Strategien zurecht, wie die Haltung einer „Wohngemeinschaft“ früh durchsickern kann und der angeborene Antrieb zum Mitmachen und sich Einbringen (ja, ich glaub tatsächlich, dass es sowas gibt) gut genützt wird.

Strategie 1: Sag niemals „nein“

Wenn Kinder kommen und eine Aufgabe übernehmen wollen „Mama, darf ich bügeln?“ … sag niemals „nein!“

Ich bin überzeugt, dass es bei jedem Kind, wenn es den Wunsch äußern kann, zumindest eine Teilkompetenz gibt, diese Aufgabe zu erledigen. Also, sag: „JA!“

Natürlich würd ich nicht das teuerste Hemd des Göttergatten als Probierstück zur Verfügung stellen, aber ein Geschirrtuch oder ein einfaches Leiberl sollte möglich sein. Sag dem Kind: „Ich glaub, diesen Teil schaffst du. Bei diesem / jenem Teil kann ich dir helfen, wenn du magst.“

Natürlich ist das anfangs nicht wirklich eine große Hilfe – im Gegenteil. Es dauert länger, ist mühsam und beim Erlernen passieren auch Fehler. Wenn wir aber 10 Jahre lange immer sagen: „Das kannst du noch nicht, dafür bist du zu klein“ wird es eher schwierig, den Prinzen oder die Prinzessin nach so langer Zeit plötzlich vom Thron in die Waschküche zu motivieren.

Also: nützt die Begeisterung am Anfang!

Strategie 2: Zumuten & Vertrauen

„Aber die können doch nicht Kloputzen!“ – „Wie’s da ausschaut, wenn die abwaschen!“ … solche Sätze wälzen wohl viele Mütter und Väter im Kopf, vielleicht bestärkt von vorherigen Generationen. Tatsache ist, dass auch Kinder erst lernen dürfen, wie die Dinge gemacht werden – das heißt sie brauchen Beispiel und Anleitung. Und genau das sollten wir unseren Kindern nicht nur zumuten, sondern auch zutrauen. Dass sie es können, wenn sie sich bemühen und dass sie es dürfen, weil wir sie lassen. Zumuten heißt, sie MUTIG sein lassen. Vertrauen heißt, das BESTE in ihnen zu sehen und sie WACHSEN lassen an den Aufgaben.

Auch kleine Kinder können ein Teller in den Geschirrspüler einräumen, viele Aufgaben können auch spielerisch verpackt werden (Sockenmemory) und in dramatischen Fällen hilft uns auch gute, laute Musik.

Strategie 3: Do it your way

„Wie die die Wäsche aufhängen, da mach ich es lieber selbst!“ … ja. Dieser Satz ist von mir. Und bei manchen Dingen ist es auch gut und wichtig, dass wir die Kids „anlernen“, denn es ist kein instinktives oder angeborenes Verhalten, wenn geputzt oder Wäsche aufgehängt wird. Es ist gelerntes Verhalten. Denk doch mal daran, wie du selbst die Wäsche faltest und wie es jemand anderes vielleicht tut. Genau – es gibt Unterschiede.

Und hier sind wir beim Punkt: es ist auch immer wieder notwendig, die Mitbewohner Tätigkeiten auf ihre Weise tun zu lassen. Wenn jeder gute Versuch im Keim erstick wird, braucht man sich nicht über mangelndes Engagement zu beklagen.

„Möchtest du sehen, wie ich das mache?“ „Weißt du, warum ich die Wäsche vor dem Aufhängen gut ausschüttle?“ … erklären und verständlich machen ist gut. Wenn sie trotzdem manchmal ihren eigenen Weg gehen: der Wille zählt fürs Werk.

Strategie 4: Sichtbar machen

Ich weiß von Frauen, die die Hausarbeit möglichst in Abwesenheit der Kinder zu erledigen versuchen. Das hat Vorteile, ja – weil man teilweise schneller und effizienter ist – doch dabei geht verloren, dass die Kinder miterleben, wie viel Arbeit dahinter steckt. Vielleicht sind es ja doch Heinzelmännchen oder sonstige zauberhafte Wesen, die diese Arbeit erledigen. Wenn man’s nicht sieht, kann man’s nicht (mit Sicherheit) wissen!

Also: nimm die Kinder mit, lass sie dabei sein, lass sie zusehen und sie werden ein anderes Bewusstsein, eine andere Wertschätzung und eine andere Motivation bekommen, sich bei der Arbeit zu beteiligen. Auch möglich (und super gut für Selbstzufriedenheit): eine Liste anlegen, auf der man notiert, was heute schon erledigt wurde. Sichtbar für alle aufhängen und dazu gleich, was es noch zu tun gibt, denn: nein – sie sehen die Arbeit meistens nicht „von selbst“. Wenn ich allerdings auf einer Liste nachlesen kann, was ich übernehmen könnte, ist es einfacher, sich einzubringen. Setzt voraus, dass das Kind sinnerfassend lesen kann (PISA lässt grüßen) oder du alternativ mit entsprechendem Zeichentalent gesegnet bist. 😉

Strategie 5: die Haltung!

„Wir sind eine Familie, ein Team! Wir leben hier zusammen und jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass es hier angenehm ist. Kannst du bitte ……. übernehmen!“

Es braucht die Überzeugung, dass die Arbeit im Haushalt eben nicht natürlicher Weise den Frauen überlassen wird und diese wie Kellnerinnen und Dienstmädchen den ganzen Tag durch die Bude hetzen. Es braucht eine WohnGemeinschafts-Mentalität – jeder wohnt hier, also trägt auch jeder etwas dazu bei. In einer WG werden auch Tätigkeiten verteilt, Verhandlungen geführt und einer darf sich auf den anderen verlassen – auch da geht’s oft nicht reibungslos und das muss auch gar nicht so sein.

Es braucht nicht immer lustig sein – das ist es uns auch nicht. Dennoch ist es zumutbar und möglich. Niemand – auch nicht die Kinder – haben was von überlasteten und überstrapazierten Eltern, die sich zu sehr aufopfern, wo es nicht mehr notwendig wäre.

Der Wille, Aufgaben auszuhandeln und die Kinder auch in die Verantwortung zu nehmen kann ein Gewinn für alle Beteiligten sein, auch wenn es zunächst mühsam erscheint.

Wir leben dadurch auch Ebenbürtigkeit, Partnerschaftlichkeit und Respekt, wenn wir darauf achten, wie wir uns als Gemeinschaft organisieren. Daran sollten wir uns in zähen Verhandlungsrunden immer bewusst sein.

Welche Idee möchtest du umsetzen oder hast du schon umgesetzt? Berichte!!!! Ich bin neugierig, wie es anderen Familien dabei geht …

Kommentar schreibenKommentare: 2

von Kerstin Bamminger | Nov. 15, 2019 | Allgemein, Elternbeziehung, Gute Worte, Hilfreich, Leben, Paarbeziehung, Selbstfürsorge

Zunächst einmal möchte ich aber sagen: Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist kein Frauenthema. Es betrifft Väter und Mütter gleichermaßen, auch wenn wir oft von Vereinbarkeit reden und nur die Frauen gemeint sind. Hier geht es um mehr. Es geht um eine gerechte Verteilung von Arbeit jeglicher Art und wie Familien sich das ausmachen können.

Vereinbarkeit als Chance

Beruf und Familie „unter einen Hut“ zu bekommen, kann eine große Chance sein. Wenn in Familien beide Elternteile arbeiten, kommt man unweigerlich in die Diskussion, wie man die Kinderbetreuung regeln möchte, da ja nicht mehr zu jeder Zeit ein Elternteil zur Verfügung steht, wenn man auch außer Haus arbeitet. Es ist nötig, alle zu erledigenden Tätigkeiten und Verantwortungen anzuschauen und dann eine Lösung zu finden, wie man damit umgehen möchte.

Wer sorgt für welchen Teil des Einkommens?

Wer sorgt für welchen Teil der Kinderbetreuung?

Wer sorgt für welchen Teil des Haushalts?

Die Verhandlungen darüber sind auch hier oft zermürbend, weil gerecht nicht bedeutet „gleich“ und weil das „gerecht“ so schwer festzulegen ist. Jeder in der Familie hat da seinen eigenen Blickwinkel drauf. Dennoch ist es die Chance, die Dinge aufzuwerten, die Frauen generationenlang automatisch und selbstverständlich erledigt haben. Was wir gewinnen können?

Eine wertschätzedne Haltung gegenüber „kleinen Handgriffen“.

Zufriedenere Frauen und damit zufriedenere Familien.

Mehr Achtung gegenüber der oft auch nicht lustigen Erwerbsarbeit.

Vereinbarkeit als Falle

Wenn es als selbstverständlich angesehen wird, dass beide Elternteile erwerbstätig sind und gleichzeitig Verhandlungen um die gerechte Verteilung der restlichen Arbeit in Familien ausbleiben, kann diese Thema auch zu einer Falle werden. Ich erlebe in Beratungen und in meinem Umfeld oft Frauen (ja, leider sind das hier hauprsächlich Frauen), die darunter leiden, die überwiegende Last der Care- und Haushaltsarbeit zu tragen und nebenbei auch erwerbstätig sind. Manchmal werden Frauen gedrängt, doch endlich „mehr Stunden“ zu arbeiten, man müsse doch an die eigene Pension und die finanzielle Unabhängigkeit denken, außerdem: was macht man denn bitte sonst den ganzen Tag daheim, wenn die Kinder in Betreuung sind.

Bei solchen Sätzen dreht sich mir oft der gesamte Mageninhalt um, weil es nur zeigt, wie wenig diese Personen von dem wissen, was Frauen leisten und wie sehr sie damit Druck ausüben. Nicht selten fühlt man sich dann tatsächlich „minderwertig“ und geringgeschätzt, weil ja andere dieses Kunststück scheinbar mühelos vollbringen. Da sitzt man dann in der Falle und spürt nur: „… ich mach doch alles Menschenmögliche und das ist immer noch nicht genug.“

Ob und wie Vereinbarkeit in Familien gelebt wird und gelebt werden kann, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab.

Wie viel Freude macht uns unsere Arbeit?

Wie viel Unterstützung bekommen wir?

Wie notwendig ist mein Beitrag zum Familieneinkommen?

Wie flexibel ist mein Dienstgeber?

Wie sind unsere Ressourcen in punkto Kinderbetreuung?

Wie alt sind unsere Kinder?

Ich bin privilegiert. Ich mache eine Erwerbsarbeit, die mir total viel Spaß macht, bei der ich meine Stärken ausleben kann, ich bin nicht hauptverantwortlich für das Familieneinkommen, ich hab mit Menschen zu tun, kann kreativ sein und meine Ideen in meinen Workshops umsetzen, befasse mich mit Themen, die mich berühren und begeistern und darüber hinaus kann ich mir auch noch meine Zeit als Beraterin, Coach und Vortragende ziemlich frei einteilen.

Vereinbarkeit ist für mich genau deshalb überhaupt lebbar: weil ich flexibel sein kann, meine eigene Chefin bin und meine berufliche Tätigkeit so ausrichte, wie es für mich und meine Familie passt. Ich kenne auch die andere Seite.

Bevor ich als psychologische Beraterin mein Business gegründet hab, war ich als Pädagogin angestellt, hatte fixe Arbeitszeiten, konnte keinen Urlaubstag frei wählen und musste zur Arbeit IMMER außer Haus. Obwohl ich damals viel weniger gearbeitet hab, war die Situation massiv schwieriger und komplizierter zu organisieren. Ich hab damit aufgehört, weil ich mich selbst verheizt hab und auch unsere Kinder darunter gelitten haben. Und das wegen „nur“ 10 Wochenstunden.

Ich weiß also, welche Faktoren förderlich sein können und welche hinderlich. Zumindest in unserem Fall.

Und darum geht es VOR ALLEM: darum, dass es für UNS passt.

Dieses „PASST“ ist bei jeder Familie anders und wir dürfen uns bemühen, das jeweilig Andere zu akzeptieren und uns gegenseitig – wenn gewünscht – Erfahrungen zum Austausch anbieten, damit wir nicht alle die gleichen Fehler machen müssen. Obwohl man durch Fehler lernt und sich weiter entwickelt und vielleicht, irgendwann …. zu einem Vereinbarkeitsmodell kommt, oder je nach Lebensabschnitt verschiedenen Vereinbarkeitsmodellen kommt, die dann doch „passen“!

Wie lebt ihr in der Familie die Aufteilung von Arbeit? Erzähl doch mal ….

von Kerstin Bamminger | Sep. 12, 2019 | Allgemein, Elternbeziehung, Leben, Paarbeziehung, Selbstfürsorge

Unser Lebenstempo nimmt nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich und messbar zu. Nachrichten (das waren dann noch Briefe) dauerten vor 20 Jahren noch mehrere Tage, bis sie den Empfänger erreicht haben, die heute ich Sekundenschnelle verschickt sind. Manche können sich noch an Viertelanschlüsse beim Telefon erinnern. Bilder sah man nicht gleich auf einem Display, sondern ein 36-er Film brauchte einige Zeit zum Entwickeln. Und das sind nur ein paar wenige Beispiele.

Von Fast Food bis Fast Fashion ist fast jeder Bereich unseres Lebens von dieser Entwicklung betroffen und viele von uns würden lieber ein wenig bremsen – oder die Füße beim Fenster rausbaumeln lassen, als am Gaspedal zu bleiben.

„Owa vom Gas“ ist ein Blog des Medienkulturhaus in Wels (mit Texten, Podcasts, Fotos, usw.), der die moderne Welt unter die Lupe nimmt und schaut, wie es den jungen Menschen in dieser Gesellschaft damit geht. Jung bin ich (zumindest fühl ich mich so) und so dachte ich: da mach ich mal mit. Denn:

Der Trend des Lebens auf der Überholspur macht auch vor uns als Familien nicht halt und beeinflusst unser tägliches Leben. Es gibt Familien, wo die gemeinsam verbrachte Zeit gegen Null tendenziert weil der Terminkalender derartig vollgestopft ist mit Notwendigkeiten – aber auch Freizeitaktivitäten. Manche fragt sich vielleicht: was genau tun wir hier eigentlich?

WEGE finden- bitte nicht noch ein TO-DO

Wege zur Entschleunigung finden. Manchmal leichter gesagt als getan, weil es – wie bei Vielem im Leben – kein Patentrezept gibt, das für alle passt. Wir haben kein Schulfach, das sich „Chillen“ net, keinen Unterricht in „Meditation“ oder „Achtsamkeit“. Also liegt es an uns, diese Dinge in unser Leben zu bringen, sie wenn nötig mit unseren Kindern zu lernen und in unseren Alltag zu integrieren, sie selbstverständlich machen. Damit das Entspannen nicht ein weiters TO DO ist, auf einer ohnehin endlos langen Liste, die es abzuarbeiten gilt.

Ich hab mir ein paar Gedanken gemacht, wie, wann und wo es uns als Familie gelingt, und zwar Kids und Erwachsenen halbwegs gleichermaßen, das Tempo zu drosseln, aus dem Hamsterrad auszusteigen und durchzuatmen. Vorsicht! Die Tipps sind einfach und leicht nachzumachen. Im besten Fall sind sie eine Ideenbörse für dich, eine Bestätigung dessen, was du eventuell schon tust oder ein Mutmach-Text, dass es langsamer, bewusster und einfacher gehen darf.

VORLESEN

Okay, ich oute mich als Vorlese-Addict. Unser Jüngster ist mittlerweile 9 Jahre und ich lese ihm immer noch vor. Weil es mich entschleunigt, weil es ihn entschleunigt. Das Lesen erfordert meine volle Aufmerksamkeit, ich kann nichts Anderes dabei tun (außer kuscheln) und so sind meine Gedanken ganz im Jetzt gebündelt. Eine ultimative Achtsamkeitsübung. Wenn jemandem das Vorlesen auch noch so Spaß macht – mit Stimmen verstellen, unterschiedlichen Lesetempi und Lautstärken – dann kann es, je nach Lektüre, von aufregend bis beruhigend alles sein. Eine gemeinsam erlebte Geschichte. Zudem motiviert es zum Selber-lesen (da ich manchmal an spannenden Stellen aufhöre) und die Tätigkeit geschieht in einem körperlichen Entspannungszustand. Perfekte Übung zum Tempo Drosseln, also.

BEWEGUNG

Wenn ich an die lustigsten und entspannendsten Momente mit unseren Kids bisher denke, hatte es immer etwas mit Bewegung zu tun. Beim gemeinsamen „zur-Schule-gehen“, beim Skifahren oder Wandern, beim Yoga oder gemeinsamen Spaziergängen entstanden oft die besten Gespräche, echte Begegnung, gemeinsame bezaubernde Ausblicke und dazu die körperliche Aktivität, die (besonders uns Erwachsenen) oftmals im Alltag fehlt. Bleibt man lang genug dran, kann der Körper gar nicht anders als Glückshormone auszuschütten und die entspannen uns definitiv, auch wenn der innere Schweinehund uns manchmal was anderes zuruft!

NATUR

Wir leben am Land. Und manchmal schätzen und nutzen wir dieses Geschenk viel zu wenig. Besonders ältere Kids finden das „in-den-Wald-gehen“ oft eher unattraktiv und langweilig (ha!! das wollten wir doch!). Dennoch ist das Draußen sein, barfuß laufen, durch den Wald gehen, Naturmaterial sammeln eine wunderbare Erdung, die wir uns gönnen können.

(Das reimt sich, und … wie hat schon Pumuckl gesagt?! Was sich reimt, ist gut!)

Man braucht nicht erst eine wissenschaftliche Arbeit zu lesen um zu wissen: in der Natur entspannen wir uns, wir atmen tiefer und bewusster und die Ruhe und Stille sind eine willkommene Abwechslung zur sonst trubeligen Zivilisation.

ESSEN

Gemeinsame Mahlzeiten sind so viel mehr als Nahrungsaufnahme. Wenn auch noch beim zubereiten zusammengearbeitet wird, entsteht ein wunderbarer Raum. Für gemeinsame Zeit ohne Ablenkung (bei uns gibt’s schon lange am Tisch ein Bildschirmverbot), für herzliche Erzählungen, für genussvolle Momente und verbindende Gemeinschaft. Auch wenn einem das Kochen nicht unfassbar viel Spaß macht und die Kinder vor dem Essen maulen, zahlt es sich doch immer wieder aus, zumindest einmal am Tag rund um den Tisch versammelt zu sein.

SPIEL

Wie oft war ich das Pferd unserer Kinder, wie oft haben sie mich als Gast in ihrem „Wirtshaus“ bedient, wie oft haben wir in selbst gebauten Schachtelhäusern und Deckenzelten gekuschelt. Das Spiel ist etwas, was wir Erwachsenen definitiv fast verlernt haben. Dabei kommt man so schnell wieder drauf, wie unterhaltsam es ist, sich mit den Kids oder allein darauf ein zu lassen. Am besten eigenen sich Spiele und Materialien, die frei und ohne Regeln bespielt werden können, wo es keine Gewinner oder Verlierer gibt (=kooperative Spiele) und wo viel Raum für Fantasie ist. Auch wenn wir uns zunächst überwinden (zum siebenhundertsten Kniereiter-Lied) bietet das Spiel wunderbare Zutaten zur Entschleunigung: Leichtigkeit, Fantasie und Freude. Was will man mehr.

MUSIK

Egal, ob Eltern musikalisch sind oder nicht: Musik gefällt jedem Kind. Musik kann beim Entspannen helfen (Einschlafmusik), beim Spannung abbauen (wenn du die Luftgitarre auspackst), beim Abreagieren durch gemeinsames Abhaken (es schaut dir niemand zu, also ist’s egal, wie es ausschaut!) oder beim lautstarken Singen, Klimpern und Klampfen. Beim selbst singen (und es ist gleich, ob das „richtig“ ist oder nicht) atmet man besser, es werden Endorphine ausgeschüttet und zudem stärkt es das Immunsystem. Also: Ran an’s Instrument, oder Mucke an und losgeträllert!

GEMEINSCHAFT

Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nämlich: hinsetzen, gemütlich sein, quatschen, zur Ruhe kommen und Termine Termine sein lassen. Die besten Feste für Familien werden in einem wunderbaren Buch („Leitfaden für faule Elternschaft“) so beschrieben: reichlich Kinder in der einen Ecke des Gartens, reichlich Erwachsene (und Alkohol) in der anderen Ecke des Gartens. Diese Theorie kann ich praktisch bestätigen, vor allem wenn sich die eine Gruppe nicht zu sehr bei der anderen Gruppe einmischt und umgekehrt.

Ich merke, dass es uns an Möglichkeiten und Ideen kaum fehlt. Die meisten Dinge, die uns entschleunigen kosten kaum bis gar kein Geld, wir können jederzeit auf sie zugreifen. Jedenfalls die meisten von uns.

Also liegt es wohl an unseren Prioritäten. Denn, wie heißt ein schönes Zitat, dass ich heute gelesen hab:

Vielleicht sind alle diese hier beschriebenen Dinge für dich völlig unpassend. Vielleicht braucht ihr als Familie ganz etwas Anderes. Wunderbar – in der Vielfalt liegt die Lösung! Es ist gut und wichtig unterschiedliche „Zutaten“ auszuprobieren um dann ein schmackhaftes Individualrezept zu haben – das Rezept, das für DICH und für EUCH richtig ist. Es zahlt sich aus, das zu erforschen. Denn:

Es geht um uns. Und unser Leben. Also, lasst uns die Segel richtig setzen.

Ich mach mir jetzt Kaffee. Und tu dabei nix. Und du?

Kommentar schreibenKommentare: 1

Bildquelle: Pixabay

von Kerstin Bamminger | Aug. 26, 2019 | Allgemein, Elternbeziehung, Gute Worte, Hilfreich, Leben

Wenn in diesen Tagen wieder Krippe, Kindergarten und Schule starten, ist es für viele Kinder ein Schritt in eine neue Lebensetappe. Manchen gelingt so eine Umstellung reibungslos, bei anderen braucht es viel Begleitung um diese Phasen des Übergangs, der Veränderung und des Loslassen gut zu meistern.

Nach den mehr oder weniger langen Ferien, der freien Tagesgestaltung mit reichlich Zeit und Gelegenheit um Pausen und Erholungsphasen zu genießen, folgt nun wieder eine Phase mit deutlich mehr Struktur. Fixe Aufstehzeiten, Routinen, Zeitpläne und Termine geben wochentags wieder den Ton an.

ÜBERGÄNGE

Besonders Übergänge sind in Familien sensible Phasen, die bewusst begleitet sein wollen. Der Übergang von den Ferien zur Kindergarten-/ Schulzeit, der Übergang von daheim in die Außer-Haus-Betreuung und auch das Heimkommen von Kindergarten, Schule und Co ist meist eher angespannt, eher konfliktbehaftet, eher emotionsgeladen.

Was wir Erwachsene schon mit unserer Routine bewältigen, fällt den Kindern oft unbewusst sehr schwer: die Umstellung von einem System auf das nächste. Überall sind andere Personen, mit denen man zusammentrifft, andere Regeln, andere Räumlichkeiten, andere Gerüche, Eindrücke und Anforderungen, die es zu verarbeiten gibt. Das kann ganz schön anstrengend sein, besonders wenn das Kind zum ersten Mal auf diese „neue Welt“ trifft.

DIE RICHTIGEN FRAGEN

In der Vorbereitung ist es gut, das Kind in Gesprächen darauf einzustellen – und dabei jede Wertung („Der Ernst des Lebens“ oder „Da weht ein anderer Wind“ oder „Da ist es so lustig für Kinder“) zu vermeiden. Statt „Freust du dich auf die Schule?“ lieber fragen: „Was geht dir im Kopf um, wenn du an die Schule denkst?“ Oder: „Was meinst du, wie das wird, wenn du da hingehst?“

So vermitteln wir den Kindern weder, dass es „normal“ ist, sich auf die Schule / KG zu freuen, oder der Zeit eher ängstlich entgegen zu blicken.

Ein positives Einstimmen ist okay, so lange das Kind nicht den Eindruck bekommt, sich freuen zu müssen und unsichere Äußerungen nicht gleich abgewendet werden.

Offene, neutrale Fragen erlauben dem Kind, seine Gefühle auszudrücken, wie sie eben sind und nicht mit der Antwort der vermeintlichen Einschätzung der Erwachsenen zu entsprechen!

BEZIEHUNGSORIENTIERTES HANDELN

Egal, wie das Kind auf solche Fragen antwortet: es braucht das angenommen sein in diesem Gefühl.

“Ach, so ist das also für dich.“ Wenn ein ängstliches Kind hört: „Geh, da brauchst du doch keine Angst haben!“ und wenn ein vorfreudiges Kind hört „Na, da werden sie dir dann andere Saiten aufziehen!“ bekommen sie jedenfalls das Gefühl: mit mir stimmt scheinbar was nicht, denn ich sollte mich anders fühlen. Das kann sehr belastend sein für Kinder.

Die Gefühlswelt des Kindes annehmen, sich einfühlen und reflektieren ist ein wichtiger Baustein für starke Beziehungen. Danach geht es darum, ob und was wir als Eltern tun können um das Kind in solchen Übergangsphasen zu unterstützen.

Ein schön verzierter Stein als „Mutstein“ in die Hosentasche packen (vorher gut mit Mama-Papa-Energie aufgeladen), ein Tuch von Mama mitnehmen, ein vertrauter Gegenstand, der Trost spenden kann, die extra-lange Umarmung, ein geheimes Zeichen, ein kurzes Abschieds-Ritual – es gibt unzählige Möglichkeiten, die Eltern und Kindern zur Verfügung stehen um diese Zeiten gut zu gestalten. Dabei können uns sollen Kinder – je nach Alter – aktiv eingebunden werden. Sie haben oft die tollsten Ideen!

NEUE WELT

Wenn Kinder zum ersten Mal in ein neues Umfeld (Kindergarten, Schule,…) kommen, ist es natürlich, wenn dies mit Vorsicht passiert. Alles ist fremd und das Vertrauen muss erst aufgebaut werden. So etwas schafft man nur mit genügend Zeit und der Sicherheit, dass man geborgen und gehalten ist mit allen Facetten seiner Persönlichkeit.

Bei jüngeren Kindern (Krippe und Kindergarten) kommt dazu, dass sie kein zeitliches Vorstellungsvermögen haben und ihnen jeder Abschied ein wenig wie „für immer“ vorkommt. Bis sie die Erfahrung gemacht haben: ich kann mich verlassen, dass mich die Eltern wieder abholen. Statt: „Geh, brauchst doch nicht weinen, ich komm ja eh bald wieder! Hier ist doch alles so schön“ braucht es ein: „Du bist mutig, dass du hier bleibst, bis ich dich abholen komme, obwohl hier alles neu für dich ist.“ Danach kann sich das Kind einlassen auf erste Annäherungen zu den dortigen Bezugspersonen, auf erste Spiele mit neuen Materialien, auf erste Interaktionen mit den Gleichaltrigen. Es braucht das Gefühl verstanden zu sein, ernst genommen zu sein und in Ordnung zu sein.

IN ORDNUNG statt PERFEKT

All dies geschieht trotz unserer Bemühungen meist unter großer Anstrengung aller Beteiligten. Loslassen, Heimkommen, den Arbeitstag hinter sich lassen, hungrige und übermüdete Kinder versorgen und die vielen Eindrücke des Tages zu verarbeiten schafft meist alles andere als Harmonie bei Erwachsenen wie bei Kindern.

Es ist in Ordnung, wenn diese Phasen sich turbulent anfühlen.

Es ist in Ordnung, wenn über Weinen und Schreien Stress abgebaut wird, solange Kinder dabei begleitet werden.

Es ist in Ordnung, wenn wir Eltern dabei keine hocherfreute Miene machen können.

Es ist in Ordnung, gut genug zu sein.

Auch hier ist es förderlich, Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken und ehrlich zu sein. Wenn man sehr erschöpft ist, kann man das sagen. Wenn man sehr frustriert ist, kann man das sagen. Und Kinder brauchen oft unsere Hilfe um ihre Gemütszustände in Worte fassen zu können. Das gelingt manchmal besser, wenn man gemeinsam etwas tut wie Tisch decken, Essen vorbereiten, abräumen. Bei sich bleiben, ein paar tiefe Atemzüge, an das denken, was jetzt im Moment wichtig ist. Kleiner Tipp: es ist meist nicht die Wäsche oder die Staubwolken am Boden.

BEZIEHUNG im FOKUS

Es braucht folgendes:

Auf die Kinder schauen und sehen, wie sie sich bemühen.

Anerkennen, wenn etwas anstrengend ist und unrund läuft, obwohl wir uns so sehr bemühen.

Hilfe annehmen, wenn ihr als Familie am Ende der Weisheit angekommen seid.

Und immer wissen: egal, was alles schief läuft – wenn Kinder bedingungslos geliebt sind, dürfen wir als Eltern auch ganz schön viele Fehler (=Erfahrungen) machen und es ist trotzdem alles gut.

Sie wissen und erleben nämlich:

jemand hört mir zu,

jemand nimmt mich ernst,

jemand interessiert sich für mich,

jemand sieht mich und nimmt mich an.

So wie ich bin.

Das ist beziehungsfördernd, beziehungsstärkend und beziehungsorientiert. Und gute, tragfähige und sichere Beziehungen lassen uns einfacher die Herausforderungen und Veränderungen des Lebens bewältigen.

Wie erlebst du als Elternteil diese Phasen des Übergangs? Hast du einen Tipp?

von Kerstin Bamminger | Juli 3, 2019 | Allgemein, Elternbeziehung, Gute Worte, Hilfreich, Leben

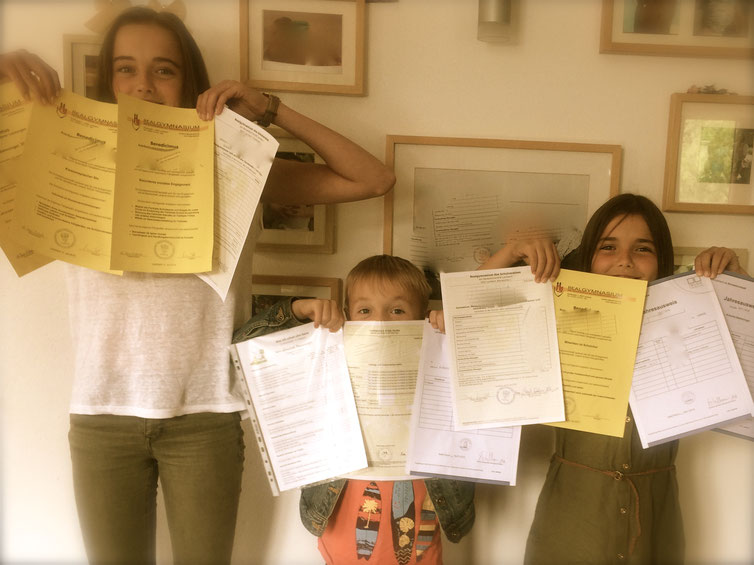

In diesen Tagen ist es wieder soweit. Unsere Schulkinder bekommen ihre Zeugnisse in die Hand gedrückt, überwiegenderweise mit Ziffernnoten, die anscheinend Auskunft über unsere Kinder geben können. Noten können vielleicht MANCHES ausdrücken, was so in einem Schuljahr von einem Kind oder Jugendlichen geleistet wird. Bei weitem aber nicht alles. So kann und möchte ich als Mama auch ZEUGNIS geben, wovon ich ZEUGin war in den letzten Monaten.

Und nein – dazu brauche ich keine Ziffernnoten.

Ich kann Zeugnis geben von der LEISTUNGSBEREITSCHAFT der Kinder. Von ihrem Willen, das Beste von sich zu zeigen und das Beste zu geben, sich gut und eifrig vorzubereiten, zu lernen, manchmal auch auswendig, weil es ein Fach oder Themengebiet ist, für das sie sich schlicht und einfach nicht interessieren (können). Auch wenn es ihnen schwerfällt, jede Lust dabei abhanden kommt und sie es trotzdem tun. Lernen, arbeiten, trainieren, üben. Nicht immer ohne elterlichen Motivationsschub, aber doch.

Ich kann Zeugnis geben von der ANSPANNUNG, die oft vor diversen Schularbeiten, Tests oder anderen Überprüfungen da war. Von der Befürchtung „es nicht zu schaffen“, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein, trotz Vorbereitung nicht zu bestehen, von dem betrübten Ausdruck in den Augen, wenn sie an so einem Tag das Haus verlassen. Obwohl wir als Eltern keinen Druck auf sie ausüben in Bezug auf Noten. Wir sagen immer: wenn wir sehen, dass du dich bemühst und gut vorbereitest, ist die Note gleichgültig! Leider sind wir nicht die Einzigen, die hier die Latte legen. Gesellschaft, Schule, Umfeld – all das wirkt auch auf unsere Kinder.

Ich kann Zeugnis geben von der FREUDE mit der sie oft von der Schule heim kamen. Entweder weil etwas besonders lustig war, weil Lehrpersonen mit den Kindern humorvoll sein konnten, weil ihnen ein Referat besonders gut gelungen ist, weil sie Spaß mit ihren Freund*innen in den Pausen hatten (oder im Unterricht?), weil sie ihr Wissen & Können abrufen konnten oder weil zumindest der Heimweg auf irgendeine Weise amüsant war.

Ich kann Zeugnis geben von der DEMOTIVATION, die das Regelschulsystem mit sich bringt. Dass Kinder erleben, dass man sich nicht für sie interessiert, sie nicht bei ihrem Lern- oder Interessenstand abgeholt werden, exakt 50-minütig ihr Interesse tauschen sollen, sie einem verstaubten Lehrplan unterworfen sind (übrigens auch die Lehrpersonen), sich dauernd beurteilen und bewerten lassen müssen, damit dann am Ende des Jahres – aus manchmal nachvollziehbaren und manchmal auch nicht transparenten und subjektiven Prozentzahlen – eine Ziffernnote berechnet werden kann. Dass sie oft reduziert werden (müssen): auf eine Zahl.

Ich kann Zeugnis geben von der KREATIVITÄT unserer Kinder. Die einen sind kreativ beim Gestalten ihrer Mitschriften (Handlettering), beim Schmücken ihrer Federschachteln und Schultaschen, beim Entwickeln von Denkstützen, können improvisieren (wenn sie wieder mal was daheim vergessen haben) und sind erfinderisch beim Sich-selbst-ablenken-vom-Lernen. Die anderen finden allerlei kreative Gründe, warum sie HEUTE die Hausübung nicht machen können (wollen), haben Ideen, wie man den Unterricht aufpeppen könnte, malen zwar im Zeichenunterricht nur das Allernötigste, daheim dann aber zum frei gewählten Thema (Danke, Pinterest) stundenlang mit unfassbarer Begeisterung.

Ich kann Zeugnis geben von der BEGEISTERUNG, die das Verhalten einer Lehrperson und ihr Umgang mit den Kindern auslösen kann. Das kann die Begeisterung der Pädagogen sein, die in deren eigenen Unterricht rüberkommt (sonst hätte sich die Tochter nie freiwillig für die Chemie-Nachmittage angemeldet). Das kann die Zustimmung und Bekräftigung sein, wenn sie Klimastreiken gehen („Mein Herz ist bei dir!“), einer ehrlichen und persönlichen Rückmeldung, die von Herzen kommt („Du hast wirklich kluge Fragen gestellt!“) – eine Geste, vielleicht sogar nur ein Blick, der ihnen sagt: ich sehe dich als die Person, die du bist.

Ich kann Zeugnis geben von der VIELFALT der Interessen, die in einem Schulzeugnis gar nicht erwähnt werden. Von ihrem Engagement und ihrer Freude beim Tanzen, beim Fußball, beim Spielen von Instrumenten, beim Streiten und Sich-wieder-vertragen, beim Ministrieren, beim Skifahren, beim Singen, beim Fragen-stellen zu aktuellen Themen in der Politik, Klimawandel, Digitalisierung, Ernährung, Konsum, … usw. – und dass es eine Freude ist, zu sehen, dass sie – manchmal – noch nicht ganz vergessen haben, dass das Leben nicht nur aus Schule besteht.

Die ZIELLINIE ist in Sicht. Als Mama, die ihre Kinder zu eigenständigen, mutigen und selbstorganisierten Menschen wachsen lassen möchte UND sie hautnah, interessiert und gefühlvoll durch die Höhen und Tiefen eines Schuljahres begleitet – freue ich mich auf die Ferien.

Ihre Ferien sind auch ein Stück meine Ferien.

Weniger Termine, kein Leistungsdruck, kein frühmorgendliches Aus-dem-Bett-kriechen.

Schulsachen in die Ecke lehnen und erst mal durchatmen.

Zufrieden und stolz auf das vergangene Schuljahr blicken.

Die Füße hochlegen und genießen, was das Leben zu bieten hat.

Worauf schaust du am Ende eines Schuljahres zurück?

Was siehst du bei deinem Kind, was in der Schule NICHT gesehen wird?

Schreib in die Kommentare!

Kommentar schreibenKommentare: 2

Neueste Kommentare